In einer Welt, die sich zunehmend auf nachhaltige Energien konzentriert, steht die Volksrepublik China vor einem bemerkenswerten Widerspruch, der sowohl Faszination als auch Besorgnis auslöst, denn während das Land weltweit führend im Ausbau von Wind- und Solarenergie ist, setzt es gleichzeitig auf eine beispiellose Erweiterung seiner Kohlekraftkapazitäten. Diese duale Strategie wirft Fragen auf: Wie kann ein Staat, der sich ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, weiterhin massiv in fossile Brennstoffe investieren? Die Antwort liegt in einer komplexen Mischung aus wirtschaftlichen Prioritäten, Energiesicherheit und politischen Entscheidungen, die nicht nur die nationale, sondern auch die globale Klimapolitik beeinflussen. Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe dieser widersprüchlichen Entwicklung und analysiert, welche Auswirkungen sie auf die Umwelt und internationale Verpflichtungen haben könnte.

Hintergründe der Energiepolitik

Strategische Doppelspur: Kohle und Erneuerbare

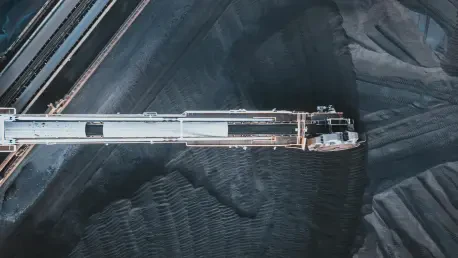

Die Energiepolitik Chinas verfolgt eine zweigleisige Strategie, die auf den ersten Blick kaum miteinander vereinbar erscheint. Einerseits wird mit enormem Tempo in erneuerbare Energien investiert, andererseits wächst die Kapazität von Kohlekraftwerken in einem Ausmaß, das international für Kritik sorgt. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres wurden Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 21 Gigawatt ans Netz angeschlossen, was den höchsten Wert seit fast einem Jahrzehnt darstellt. Experten prognostizieren, dass bis Ende des Jahres sogar über 80 Gigawatt an neuer Kohlekraftkapazität hinzukommen könnten. Gleichzeitig wird der Ausbau von Wind- und Solarenergie mit einem geplanten Zubau von über 500 Gigawatt vorangetrieben. Diese Zahlen verdeutlichen die immense Dynamik, aber auch den Widerspruch in der strategischen Ausrichtung des Landes, das sowohl auf fossile als auch auf grüne Energien setzt, um seine Energieversorgung zu sichern.

Energiesicherheit als treibende Kraft

Ein zentraler Grund für die anhaltende Abhängigkeit von Kohle liegt in der Sorge um die Stabilität des Stromnetzes. Die chinesische Regierung sieht in der Kohlekraft eine Art Rückversicherung, um Schwankungen in der Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen auszugleichen, die wetterabhängig sind. Doch diese Strategie wird von Fachleuten kritisch betrachtet, da viele der neuen Kraftwerke nicht flexibel genug genutzt werden, um tatsächlich als Reserve zu dienen. Stattdessen stehen sie oft ungenutzt oder arbeiten ineffizient, was Ressourcen verschwendet und die Umwelt zusätzlich belastet. Zudem werden Genehmigungen für neue Kohleprojekte häufig von wirtschaftlichen Interessen der Industrie bestimmt, anstatt auf den tatsächlichen Bedarf des Energiesystems abzustellen. Diese Praxis birgt die Gefahr, dass langfristig eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zementiert wird, die schwer zu überwinden sein könnte.

Auswirkungen und Perspektiven

Emissionen im Wandel

Trotz der massiven Investitionen in Kohlekraft zeigt sich ein überraschender Effekt bei den Treibhausgasemissionen. Im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres sank der CO₂-Ausstoß im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent, wobei der Energiesektor, der größte Verursacher von Emissionen, sogar eine Reduktion um drei Prozent verzeichnete. Dieser Rückgang wird vor allem dem rasanten Ausbau erneuerbarer Energien zugeschrieben, die einen immer größeren Anteil der Stromerzeugung übernehmen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Fortschritte in Richtung Dekarbonisierung möglich sind, selbst wenn parallel fossile Kapazitäten erweitert werden. Dennoch bleibt fraglich, ob dieser positive Trend langfristig anhält, da die neuen Kohlekraftwerke eine potenzielle Belastung für die Klimabilanz darstellen, die den Erfolg der grünen Energien zunichtemachen könnte.

Globale Klimaziele unter Druck

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen in China mit großer Sorge, da das Land für fast ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Es hat sich verpflichtet, bis 2030 den Höhepunkt seiner Emissionen zu erreichen und bis 2060 klimaneutral zu werden. Doch die Genehmigung neuer Kohleprojekte mit einer Kapazität von 25 Gigawatt im ersten Halbjahr sowie weitere Anträge für 75 Gigawatt lassen Zweifel an der Erreichbarkeit dieser Ziele aufkommen. Viele Unternehmen scheinen das Zeitfenster bis 2030 nutzen zu wollen, um noch fossile Projekte umzusetzen, bevor strengere Vorgaben greifen. Diese kurzfristige Denkweise könnte die langfristigen Klimaverpflichtungen gefährden und den globalen Kampf gegen den Klimawandel erschweren, da China eine Schlüsselrolle in diesem Bereich spielt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Politik in den kommenden Jahren anpassen wird.

Blick auf die Zukunft

Die widersprüchliche Energiepolitik Chinas stellte in den vergangenen Monaten ein Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Rückschritt dar. Während der beeindruckende Ausbau erneuerbarer Energien Hoffnung auf eine nachhaltigere Zukunft weckte, sorgte die gleichzeitige Erweiterung der Kohlekraft für Ernüchterung. Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, ob es gelingt, die Effizienz im Energiesektor zu steigern und den Fokus stärker auf flexible Lösungen zu legen, die Schwankungen bei Wind und Sonne ausgleichen können, ohne auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen. Ein möglicher Weg könnte in der verstärkten Förderung von Speichertechnologien liegen, die überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen puffern. Zudem wäre eine strengere Regulierung von Kohleprojekten notwendig, um die langfristige Abhängigkeit zu verringern und internationale Klimaverpflichtungen einzuhalten. Die nächsten Schritte, insbesondere im kommenden Fünf-Jahres-Plan von 2026 bis 2030, werden zeigen, ob das Land den Balanceakt zwischen Energiesicherheit und Klimaschutz meistert.